Con su narrativa clásica y al mismo tiempo innovadora, Jorge Luis Borges creó un mundo literario alucinante, que sigue inspirando a investigadores de la cultura y de las ciencias. Pero ese universo no surgió por generación espontánea, ya que para idearlo se nutrió de otro más mundano, que él mismo ubica con precisión en tiempo y espacio: su niñez en la biblioteca paterna.

En aquel momento y en ese lugar, abrevó en el material con el que cimentó y levantó las laberínticas estructuras fantásticas que todavía hoy sorprenden a lectores de todo el mundo. Y la ciencia-ficción fue una de las fuentes que sirvieron al argentino para construir el corpus de su obra narrativa, que va desde Ficciones, publicado en 1944, hasta El libro de arena, de 1975, por tomar solo dos hitos.

Sobre todo, autores como el británico H.G. Wells, que habrá fascinado a aquel niño de principios de siglo XX, con sus historias aparentemente estrafalarias e imposibles. Lo dijo el propio Borges en el prólogo al volumen La máquina del tiempo. El hombre invisible de su Biblioteca Personal, editado por Hyspamérica en 1985: “Las ficciones de Wells fueron los primeros libros que yo leí; tal vez serán los últimos”.

También confiesa haberse apropiado de una historia de Wells para alguno de sus cuentos más celebrados, como “El Aleph”, publicado en el volumen homónimo de 1949. “En El Zahir y El Aleph creo notar algún influjo del cuento ‘The Crystal Egg’ (1899) de Wells”, dice en el epílogo a esa primera edición.

Pero no se limitó al británico. Carlos Abraham afirma en Borges y la ciencia ficción, de 2017, que en la narrativa borgeana “existe un amplio proceso de asimilación y reescritura de textos de ciencia-ficción”. Ese proceso “consta principalmente de la apropiación de estructuras argumentales, descripciones y actantes”, dice, gravitando también “en las teorizaciones de Borges con respecto a la literatura fantástica”, especialmente en sus textos de 1930 a 1940.

De manera que el joven Borges y el lector ya adulto continuaron abrevando en esos relatos deslumbrantes donde, como en sus propias historias, son rotos los límites de la realidad. Con admiración y en ocasiones con diatribas que al menos denotan un particular interés, supo opinar sobre Olaf Stapledon, Robert Heinlein y el revulsivo H.P. Lovecraft, entre otros cultores del género.

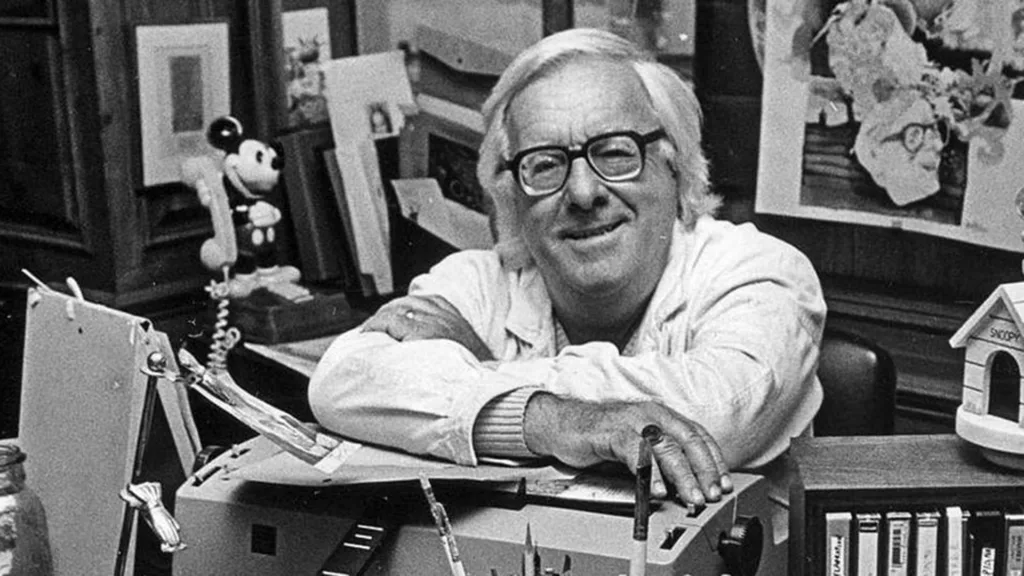

También sobre Ray Bradbury, a quien no se privó de considerar “heredero de la vasta imaginación del maestro” Edgar Allan Poe, “pero no de su estilo interjectivo y a veces tremebundo”, que achaca a Lovecraft.

En Introducción a la literatura norteamericana, libro publicado en 1967, Borges habla del autor nacido en Illinois en 1920 y fallecido en California en 2012, haciendo específica alusión a las Crónicas marcianas.

“Bradbury ve en la conquista del espacio una extensión de la mecanización y del tedio de nuestra cultura contemporánea. En su obra asoman la pesadilla y a veces la crueldad, pero ante todo la tristeza”, afirma. Y concluye esa sintética reseña: “Los porvenires que anticipa nada tienen de utópicos; son más bien advertencias de peligros que la humanidad puede y debe eludir”.

Muchos consideran a Fahrenheit 451 como la obra maestra de Bradbury, pero no coinciden ni con su autor, quien calificaba a las Crónicas como su mejor libro, ni obviamente con Borges.

Con esta gesta marciana en particular, Bradbury elevó la ciencia-ficción, en tanto género marginal o “popular” —en el peor sentido de la palabra—, a literatura de alto vuelo. En efecto, en el texto que reproducimos al final de este artículo, Borges califica a las Crónicas como “admirables”, subrayando el “tono elegíaco” con que su autor las nutrió.

Se trata de una colección de relatos interconectados sobre la colonización de Marte por parte de los humanos, que intentan establecer y desarrollar una nueva civilización. Cada relato es una historia independiente, mientras se van hilando para, de conjunto, explorar temas como la naturaleza humana, la soledad, el cambio y cómo la tecnología afecta a los individuos y a la sociedad.

Borges destaca dos: “La tercera expedición”, a la que califica como “la historia más alarmante” del volumen, de un “horror metafísico”, y “El marciano”, que “encierra una patética variación del mito de Proteo”.

La tercera expedición

En “La tercera expedición”, que se desarrolla en abril de 2000, llega a Marte un nuevo contingente humano que encuentra una réplica de su hogar en la Tierra. Se trata de un típico pueblo estadounidense de los años 1920, habitado por sus familiares ya fallecidos y con quienes los maravillados astronautas comparten el día.

Sin embargo, el capitán de la expedición se da cuenta que los marcianos han usado sus memorias y deseos para materializar los recuerdos infantiles. Y, sobre todo, que con quienes están no son, en realidad, sus seres amados.

La revelación es tardía, ya que los marcianos han logrado su objetivo: manipular la percepción de la realidad y los miedos internos de los personajes para aniquilarlos.

El marciano

“El marciano” transcurre en septiembre de 2005, cuando una pareja de ancianos que se ha mudado a Marte para empezar una nueva vida se encuentra con un individuo con la habilidad proteica de cambiar de forma. Ellos lo ven como su hijo muerto, a quien no pueden olvidar; pero otra familia lo ve como su hija perdida, así como cada habitante del pueblo ve en el marciano al ser querido que ya no está.

De modo que debe transformarse al mismo tiempo en todos los seres añorados por la gente del pueblo, lo que, finalmente, termina siendo una prueba excesiva para sus posibilidades.

Estos son solo dos ejemplos de los “deleitables terrores” que Borges experimentó —según sus propias palabras— con la lectura de las aterradoras y poéticas Crónicas marcianas. Una “fascinada angustia” que, ya en plena adultez, lo retrotrajo a la experiencia que vivió cuando tenía 9 o 10 años, al leer Los primeros hombres en la Luna de Wells.

Toda una definición de Ray Bradbury formulada por quien, justamente, a lo largo de su vida ha sido bastante parco y hasta brutalmente crítico a la hora de opinar sobre sus contemporáneos.

Para terminar, reproducimos el prólogo escrito por Borges para la edición de Crónicas marcianas de 1955, su primera traducción al castellano realizada por Francisco ‘Paco’ Porrúa para Minotauro.

CRÓNICAS MARCIANAS

Prólogo de Jorge Luis Borges

En el segundo siglo de nuestra era, Luciano de Samosata compuso una ‘Historia verídica’, que encierra, entre otras maravillas, una descripción de los selenitas, que (según el verídico historiador) hilan y cardan los metales y el vidrio, se quitan y se ponen los ojos, beben zumo de aire o aire exprimido; a principios del siglo XVI, Ludovico Ariosto imaginó que un paladín descubre en la Luna todo lo que se pierde en la Tierra, las lágrimas y suspiros de los amantes, el tiempo malgastado en el juego, los proyectos inútiles y los no saciados anhelos; en el siglo XVII, Kepler redactó un ‘Somnium Astronomicum’, que finge ser la transcripción de un libro leído en un sueño, cuyas páginas prolijamente revelan la conformación y los hábitos de las serpientes de la Luna, que durante los ardores del día se guarecen en profundas cavernas y salen al atardecer. Entre el primero y el segundo de estos viajes imaginarios hay mil trescientos años y entre el segundo y el tercero, unos cien; los dos primeros son, sin embargo, invenciones irresponsables y libres y el tercero está como entorpecido por un afán de verosimilitud. La razón es clara. Para Luciano y para Ariosto, un viaje a la Luna era símbolo o arquetipo de lo imposible, como los cisnes de plumaje negro para el latino; para Kepler, ya era una posibilidad, como para nosotros. ¿No publicó por aquellos años John Wilkins, inventor de una lengua universal, su ‘Descubrimiento de un Mundo en la Luna, discurso tendiente a demostrar que puede haber otro Mundo habitable en aquel Planeta’, con un apéndice titulado ‘Discurso sobre la posibilidad de una travesía’? En las ‘Noches áticas’ de Aulo Gelio se lee que Arquitas el pitagórico fabricó una paloma de madera que andaba por el aire; Wilkins predice que un vehículo de mecanismo análogo o parecido nos llevará, algún día, a la Luna.

Por su carácter de anticipación de un porvenir posible o probable, el ‘Somnium Astronomicum’ prefigura, si no me equivoco, el nuevo género narrativo que los americanos del Norte denominan “science-fiction” o “scientifiction” y del que son admirable ejemplo estas ‘Crónicas’. Su tema es la conquista y colonización del planeta. Esta ardua empresa de los hombres futuros parece destinada a la época, pero Ray Bradbury ha preferido (sin proponérselo, tal vez, y por secreta inspiración de su genio) un tono elegíaco. Los marcianos, que al principio del libro son espantosos, merecen su piedad cuando la aniquilación los alcanza. Vencen los hombres y el autor no se alegra de su victoria. Anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo —que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena—.

Otros autores estampan una fecha venidera y no les creemos, porque sabemos que se trata de una convención literaria; Bradbury escribe 2004 y sentimos la gravitación, la fatiga, la vasta y vaga acumulación del pasado —el “dark backward and abysm of Time” del verso de Shakespeare—. Ya el Renacimiento observó, por boca de Giordano Bruno y de Bacon, que los verdaderos antiguos somos nosotros y no los hombres del Génesis o de Homero.

¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me pueblen de terror y de soledad?

¿Cómo pueden tocarme estas fantasías, y de una manera tan íntima? Toda literatura (me atrevo a contestar) es simbólica; hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo “fantástico” o a lo “real”, a Macbeth o a RaskoInikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela, o novelería, de la “science-fiction”? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en ‘Main Street’.

Acaso “La tercera expedición” es la historia más alarmante de este volumen. Su horror (sospecho) es metafísico; la incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del capitán John Black insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos ni cómo es, para Dios, nuestra cara. Quiero asimismo destacar el episodio titulado “El marciano”, que encierra una patética variación del mito de Proteo.

Hacia 1909 leí, con fascinada angustia, en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, ‘Los primeros hombres en la Luna’, de Wells. Por virtud de estas ‘Crónicas’, de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir, en los últimos días del otoño de 1954, aquellos deleitables terrores.

“Sciencefiction” es un monstruo verbal en que se amalgaman el adjetivo “scientific” y el nombre sustantivo “fiction”. Jocosamente, el idioma español suele recurrir a formaciones análogas; Marcelo del Mazo habló de las orquestas de “gríngaros” (gringos + zíngaros) y Paul Groussac de las japonecedades que obstruían el museo de los Goncourt.