Últimamente, Asher Baum había empezado a hablar solo. No se trataba de esos murmullos ocasionales de alguien que intenta aclararse las ideas o tranquilizarse ante una tarea abrumadora. Tampoco andaba sumergido en delirantes ajustes de cuentas con figuras imaginarias del pasado o del presente. En tal caso estaría loco de remate, y no había llegado a ese extremo. Al menos no del todo. Quedaba descartado además que esas conversaciones indicaran demencia precoz, ya que tenía cincuenta y un años, estaba en buena forma, con una memoria ágil y antecedentes familiares limpios de diabluras cognitivas. Los consejos de sus médicos se reducían a no pasarse con la sal, usar protección solar y seguir con lo que ya hacía en la cinta de correr. Si de algo padecía, era de ataques de pánico hipocondríacos, en los que veía el abismo en cada lunar, tos y padrastro. Y peor aún, también en cada canción, flor y arcoíris. Cuando Baum se miraba en el espejo, se identificaba con un chucho inteligente, un cruce entre los ojos tristones de su padre, la nariz semítica de su madre y las angustias de su propia cosecha. El cabello abundante aunque disperso y las gafas Foster Grant de montura negra le conferían un aire intelectual. De haberse dedicado al cine, habría interpretado papeles de psiquiatra, profesor, científico o escritor, y precisamente este último era su oficio. Ante ese mismo espejo no dejaba de reparar en unos cuantos hilos plateados que se presentaban aquí y allá, y que percibía como una señal que auguraba no ya la sabiduría sino, con esa suerte suya, un andador de aluminio.

A medida que se desvanecía el verano, Baum comenzó a dar paseos por las treinta y tantas hectáreas de césped y bosques silvestres que rodeaban el gran estanque, frente a la casa de campo suya y de Connie, o mejor dicho, la casa de campo de Connie. Durante esos paseos, hablaba consigo mismo de diversos asuntos trascendentales. Recorría la parte más alejada del estanque, en el límite con el bosque, inmerso a menudo en animadas discusiones internas sobre cualquier problema acuciante. Incluso dentro de casa, cuando no había nadie, le daba por conversar de repente si sentía la necesidad de comunicarse, de desahogarse. Al fi n y al cabo, reflexionaba, ¿con quién más puedo hablar? ¿Hay alguien que sea igual de amable, de agradable y atento, de leal e íntegro? Sí, íntegro y, sobre todo, comprensivo. ¿Hay alguien dispuesto a escucharme de verdad, con un poco de empatía y consideración? ¿A alguien le preocupa lo más mínimo que me sienta como si empujara una roca cuesta arriba por una montaña? Y si llego a la cima, ¿qué es lo que tengo? Una roca en una montaña. Estupendo. Así pues, tanto esfuerzo, ¿para qué?

Últimamente, Baum se enfrascaba cada vez más en esta clase de discusiones consigo mismo. Algunas bastante acaloradas. Pese a ello, proseguía, ¿quién va a comprender, aparte de Asher Baum, la envergadura de mi sufrimiento, la gravedad de mis preocupaciones? A quién voy a contar mis dudas más persistentes sin que desconecte a los dos minutos y me suelte un «basta de dar la tabarra, Asher, ya está bien. Todos tenemos problemas». Y sin embargo, tan solo quiero entender mejor este estado de agitación en el que habito por rutina. O no, quizás se trate de algo más. Quizás lo que quiero es encontrarle sentido a la vida, a la de mis semejantes. A todo, al tinglado entero.

Con sus escritos, Baum quería ordenar el caos y la amarga verdad que nublaban cada amanecer de la especie humana. Tiempo atrás, le había declarado la guerra al trueno de Auden que suena lejano en un pícnic. Creía que, como novelista, libraría mejor esa batalla contra la condición humana mediante la escritura de obras literarias que consiguieran despertar emociones. Tenían que ser obras geniales, pensaba, porque la noche es profunda y el enemigo está al acecho y dispuesto al juego sucio.

Desde el principio descartó afrontar aquella lucha como un simple periodista que se limita a informar sobre las vicisitudes mundanas de la realidad. La ficción, opinaba, era más real que la realidad, más capaz de aproximarse al alma y explicar la puñetera verdad de lo que nos rodea. Por el amor de Dios, ¿hay aquí algún responsable? Quería que sus libros tuvieran impacto, cambiaran la mirada de la gente, y para ello había de tenerlo todo previsto. No quería arrastrarse como un condenado al otro mundo sin haber escrito, por lo menos, unos cuantos libros que allanaran el camino a los demás. Estaba empeñado en no dejar una lápida que dijera: «Aquí descansa Asher Baum, ¿y qué?».

Con su mujer ya no podía hablar. Al menos no de los asuntos que le preocupaban en serio. Hay demasiada hostilidad con Connie, demasiados enfados, demasiadas decepciones. Ya no tiene paciencia con mis quejas, pensaba. Catorce años que habían empezado con cenas románticas y flores terminaron por llenarse, gota tras gota tras gota, de sueños rotos y cosas dichas sin vuelta atrás, hasta formar una masa crítica a punto de explotar. Es cinco años más joven que yo, estimó. Y todavía con esa belleza, todavía con ese atractivo, todavía con ese instinto afilado, que tanto le había cautivado en su momento, para ir directa a la yugular. Es normal, Drácula tenía su instinto para la yugular, solo que ahora la yugular en cuestión era la de Baum. Supongo que, en cierto modo, todavía quiero a esa criatura compleja, ese ejemplar purasangre, pero ya no hay manera de hablar con Connie. Imposible sin que se ponga de los nervios. Tampoco puedo hablar con mi hermano Josh, dado que se acuesta con ella. O se acostó una vez. O creo que lo hizo. No estoy seguro. Tengo la sensación de que hemos dejado de conversar con naturalidad y, aunque lo quiero, no confío en él; y como no voy a desvelarle el motivo de la desconfi anza porque le sentaría mal, no podemos hablar. A ver, hablamos, pero no con el corazón en la mano. Al menos, yo no con el mío. ¿He dicho que creo que se acostó con Connie? Ah, sí. Estupendo. Esto ya es el colmo, empezar a repetirme. Lo que me faltaba. Tampoco puedo hablar con mi primera mujer, Nina. Me sentiría muy culpable. Fui un meshugganah de cuidado y ella era un cielo. Con Nina se manifestaron mis primeras muestras de comportamiento irracional.

Baum se había casado a los veintiún años, con muchas ganas de independizarse del hogar paterno y dar sus primeros pasos en el periodismo. Se enamoró de una preciosa estudiante de Barnard, Nina Glass, que además tenía una hermana gemela idéntica. El caso es que, tras dos meses de matrimonio, se enamoró de la hermana, Ann. Digamos que lo que vino después no fue precisamente una comedia de Shakespeare, sino una experiencia que ocasionó a Nina un inmenso sufrimiento, y a Baum, una mezcla de confusión, culpa y desprecio hacia su propia persona. Consultó a un psicoanalista, que buscó la respuesta en los sueños de Baum, pero lo que funcionó con José y el Faraón no se activó en aquella salita con diván de la calle Sesenta y ocho Este. Perdió el rastro de las gemelas, pero estaba tan avergonzado que, si volviera a coincidir con alguna de las dos, sabía que no abriría la boca. Hacía tiempo que había renunciado a los psiquiatras, porque la terapia únicamente resulta efectiva si uno quiere cambiar, y lo único que quería cambiar Baum tras cada sesión era de terapeuta.

Tampoco podía hablar con su segunda mujer, Tyler. Para empezar, porque vivía en Nueva Zelanda; pero, más allá de la distancia, porque le había abandonado por un batería de rock que, de muy joven, se había hecho inmensamente rico y se había retirado a los treinta años para comprarse una granja en Walter Peak y dedicarse a la cría de ovejas. Fue un golpe tremendo para Baum, quien hasta entonces solo había acudido a un psiquiátrico de visita. No quería saber nada de Tyler ni pensar en ella, pese a que en ocasiones se le venía a la cabeza, sobre todo en las tardes de lluvia.

Y ya está. No había nadie capaz de comprender a Asher Baum excepto Asher Baum. Ningún psiquiatra, ninguna ex, ningún amigo, todos se habían alejado con los años. Nadie con quien entenderse salvo con él mismo.

Mientras caminaba por el jardín, se metió la mano en el bolsillo y sacó la cajita de anticuario que, siglos atrás, había contenido polvos para provocar refinados estornudos. Qué tontos son a veces los mortales, pensó. Estornudar por placer. La caja contenía ahora Nexium para aliviarle el ardor a de estómago, un Xanax y un Ativán. Lo único que echaba en falta, bromeó, era una cápsula de cianuro.

Se tomó un Nexium tras finalizar el paseo por la parte del estanque donde había mantenido una acalorada discusión respecto a la tibia acogida de su última obra. Alguna vez había probado suerte con el teatro, en salas improvisadas del off-Broadway, y le había parecido aún más difícil que la novela. Denso y aleccionador, había sentenciado la prensa. Las mismas críticas que obtuvo por su novela. Moralizante, se dijo. Llegó a la conclusión de que las críticas, por muy bien escritas y llenas de ideas sofisticadas que estuvieran en apariencia, siempre se reducían a la mera opinión.

Estaba en racha con su escritura, aunque por desgracia era una racha cuesta abajo. Su último libro recibió muchos varapalos, igual que el anterior, que trataba sobre un hombre y una mujer que se enamoran en un campo de concentración, consiguen mantener un apasionado romance, se exponen a la muerte y la tortura a lo largo de tres años de encuentros clandestinos y al final, cuando son liberados, ella lo deja con estas palabras: «Estuvo bien mientras duró, pero en el fondo no eres mi tipo». El libro cosechó escasos elogios. Muy pocos se molestaron en leerlo, y entre quienes lo leyeron, la mayoría ignoró la sátira y lo vapuleó por tomarse el Holocausto a la ligera. Ese año probó la meditación, pero era incapaz de pensar en nada más que en las reseñas.

Con mal sabor de boca tras la última conversación consigo mismo sobre la muerte del teatro, Baum regresó a la casa, una construcción moderna de estilo colonial bastante lograda, salvo por los amplios ventanales de vidrio, que habrían maravillado a los Padres peregrinos si a su decorador se le hubiera ocurrido ponerlos. Los ventanales ofrecían una vista privilegiada del estanque, repleto de ranitas y adorables pececillos, y de los fabulosos bosques de Massachusetts, cubiertos por arces rojos y abedules. A Baum no le gustaba nada el campo y prefería contemplar la salida del sol en Beekman Place antes que cualquier encanto de la América rural. Sin embargo, ahora que las plantas de otoño estaban en plena fl oración, reconocía que los ásteres, pensamientos y crisantemos alegraban la vista, aunque no tanto como el salmón ahumado y los bollos del puesto de Barney Greengrass. En invierno, la escena cubierta de nieve parecía un cuadro de la Abuela Moses, una pintora que le cautivaba pese a los motivos de sus obras.

A Baum siempre le había resultado molesto el campo y todo lo que implicaba: las garrapatas y las arañas; los mapaches, muy monos pero transmisores de la rabia; las hiedras venenosas; el sonido de los grillos y las cigarras. No le gustaba nada estar aislado, ni el silencio fantasmal, ni la oscuridad de la noche. De acuerdo, experimentar en la vida real un paisaje de Constable te deja boquiabierto, pero solo durante unos seis minutos. Estaba bien para un rato, pero después de los ooh y los aah, había que volver a la civilización. Librerías, tiendas de discos, salas de cine. Le encantaban aunque casi todas habían desaparecido. Pero, en serio, ¿a quién le va eso de vivir en un sitio donde tienes que ir con linterna para dar un paseo después de cenar? Vale, las estrellas, libres de las luces de Broadway, eran dignas de admiración, con ese brillo en la infi nita inmensidad, pero a Baum le causaban espanto. Esas abrasadoras esferas de gas caliente, tan enormes, tan lejanas. Madre de Dios, pensar en esas cifras, todo medido en años luz. Y todo ese descomunal megillah de pedruscos gigantescos que se desplazan a lo loco de forma violenta. ¿Qué es lo que pasa allí arriba? Ya puedes encomendarte a las estrellas, que nunca te concederán el más mínimo deseo, por pequeño que sea. Baum pensaba que el crimen y la violencia de las calles eran un mero bupkis en comparación con lo que sucedía en el cielo nocturno. Recordaba una vez, en una tienda, en que los ladrones cogían lo que querían sin pudor, con todo el mundo quieto y el guardia de seguridad paralizado ante el cañón de una pistola, una de esas Glock que abundan en Nueva York. Aun así, en la ciudad hay lugar para la esperanza y uno cuenta con ciertas opciones. Hay gente, hay coches de policía, buenos samaritanos y conserjes. Si estás solo en una casa de campo y aparece un coche a las tres de la mañana, la próxima persona en acudir será la señora Fletcher.

Evidentemente, ninguna de estas zozobras le quitaban el sueño a su esposa, Connie. Ella estaba a salvo de angustias gracias a una infancia llena de cariño, su buena apariencia, una inteligencia elevada y el respaldo de una fe en «algo más grande», que, según decía siempre Baum, era el dinero de su herencia familiar. Contemplarla cuando se recuperaba de la carrera matutina, una hermosura de mujer, alta y altiva, de piel clara, pelo negro azabache, ojos oscuros. Solo hay que pensar en la reina malvada de Blancanieves, antipática, pero también sexi.

«Este fin de semana viene Thane y se trae a su novia. A ver si no desconectas en las conversaciones. Me alegro de que vaya en serio con esta chica».

«¿La conozco?».

«Tú no, pero yo sí. La habrías conocido si hubieras venido a la presentación de su libro».

«Estaba con fiebre».

«Y un cuerno. Le tienes envidia, pero podrías haber aguantado una hora sin más».

«Connie, ¿no podríamos…?».

«Ya está, no se hable más. Es una chica encantadora, y de todas las que ha traído a casa, esta me parece perfecta para él».

«De acuerdo».

«Y el viernes vendrá un equipo de filmación. Van a hacer un reportaje sobre él y su libro. Menudo éxito está teniendo. No sé si te había dicho que ha superado los treinta y cinco mil ejemplares. ¿Te haces una idea de lo que supone eso para ser su primera novela?».

«Quería escribir un poco este fi n de semana. ¿Tenemos que aguantar que vengan a filmar?».

«Basta de quejas. Igual nos entrevistan, así que empieza a pensar lo que vas a decir. Te obligas y listo. Y no sueltes tus comentarios de que solo tengo ojos para Thane ni tus chistecitos sobre Yocasta».

Connie. Constance. Connie y Thane. Le encantaba el nombre de Constance. Era de otra época. Anticuado, pero con un cierto toque moderno. El bombón de cabello de ébano, fruto de dos judíos no practicantes de Beverly Hills. Malcriada y caprichosa, claro está. El papá era el gran agente Ben Lister, y la mamá, la antigua actriz de cine Holly Neal. Holly había sido de joven una intérprete despampanante que no llegó a triunfar. Al fi nal se cansó de recibir palos en todos los castings, tiró la toalla y se pasó al sector inmobiliario; dejó atrás el mundo del cine para vender castillos franceses, casas de adobe de estilo mexicano y villas italianas, construcciones situadas unas al lado de otras en Sunset Boulevard. Alquilaba casas en las que habían vivido personalidades como Clark Gable, Katharine Hepburn, y tal vez Esther Williams, a estrellas de veintiún años con salarios astronómicos que le aportaban jugosas comisiones. Fue con la venta de mansiones como conoció a Ben, al ofrecerle una residencia en Malibú con piscina y pista de tenis.

Connie, que era hija única, se crio rodeada de famosos, de niños con fiestas de cumpleaños temáticas, que veían las películas de estreno en salas de proyección en casa, y a los que no soportaba. Así que se fue a la Costa Este para matricularse en Harvard. Se casó con un cirujano oftalmólogo muy renombrado en Boston y el matrimonio duró cuatro años. Acto seguido apareció el arquitecto Philip Dunn, un genio neurótico al que conoció en Londres y con quien vivió casada durante algunos años en la zona de Cotswolds. A Connie le gustaban mucho el campo y la naturaleza, los techos de paja, los huertos y los hombres brillantes. Tuvieron un hijo, y cuando el escenógrafo Damian Bass, un amigo de la familia de Philip, sugirió que lo llamaran Thane, les encantó. Se trasladaron a Nueva York, allí tuvo una aventura con Damian Bass que supuso el fi n de su matrimonio, Dunn regresó con sus manías y rarezas a Londres, y ella se quedó con la casa que habían comprado en Massachusetts, a unos kilómetros de Great Barrington. Pese a la ruptura, mantuvo la amistad con su ex, si bien casi nunca se veían.

Connie tenía otra vivienda en Manhattan, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el campo. Le atraía la idea de llegar a ser la mujer de un genio tremendamente creativo, vivir en una casa recubierta de rosas y enredaderas y quizás disponer de estudio propio con salón para codearse de vez en cuando con cerebros privilegiados y sensibilidades exquisitas. Cuando conoció a Baum, creyó haber dado con ese artista genuino, pero las cosas no evolucionaron según lo esperado. Aun así, la decepción quedó compensada al vivir en los Berkshires. Pasaba los días dedicada a la jardinería, a la fabricación de joyas y a quedar con amigos que tenían la vivienda principal o vacacional en la zona de Lenox-Stockbridge. Se encargó de la crianza de ane, un chico sensible, de pelo castaño, con los rasgos patricios de la abuela paterna y la energía intensa y el encanto pasivo-agresivo de la madre. Connie adoraba a Thane, y para el hijo, su madre encarnaba la perfección. Se desvivía por hacerla feliz, por ganarse ese amor que, aunque ya tenía, disfrutaba de reconquistar a diario.

A pesar de que Connie salía con una amplia gama de hombres interesantes, se imponía en su corazón la perspicacia precoz y el juvenil refinamiento de su hijo. Todo se lo consentía, al igual que sus padres a ella, o incluso más, dado que era su mejor compañía y no tenía intención de casarse otra vez después de dos fracasos. Se llevaba a Thane a Nueva York, al cine y al teatro, de museos y conciertos. En esas excursiones cenaban en restaurantes de lujo, mantenían buenas charlas y a veces hablaban en francés. Al chico le fascinaba la naturaleza en toda su diversidad caleidoscópica, hacía fotos a los pájaros y poseía un terrario de hormigas. Era un lector voraz, su madre le leía libros con enorme placer, y cuando cumplió diez años, le regaló la edición en tomos de la Enciclopedia Británica porque tenía mucho más encanto que la digital.

A diferencia de Baum, Connie no sentía, respecto al tiempo y el espacio, ningún tipo de pavor ni angustia. Le traían sin cuidado los cometas y las estrellas fugaces que a él lo tenían en un sinvivir, y tampoco prestaba atención a los misteriosos agujeros negros que engullían un millón de estrellas al día, una estadística capaz de provocar un síncope a Baum si se detenía a pensar en ello. Tiempo atrás, había llegado a manos de Connie un artículo de una revista de alto nivel. Trataba sobre Tadeusz Borowski y estaba firmado por un periodista llamado Baum. Le gustó tanto que sintió ganas de leer el libro de Borowski A la cámara de gas por ahí, señoras y señores. Por primera vez en su vida, se dirigió por carta al autor del artículo para expresar su admiración y agradecerle el descubrimiento de Borowski. Baum contestó amablemente y añadió en su respuesta algunas referencias sobre el Holocausto, una de ellas escrita por él. Ella contestó con otra carta de agradecimiento. Transcurrirían varios años antes de que sus caminos volvieran a cruzarse, pero cuando ese reencuentro se produjo, pasó lo que tenía que pasar.

El caso es que Baum vio que Connie entraba en la casa y la siguió. Ella subió al piso de arriba a darse una ducha y ó él se dirigió a la cocina a prepararse un sándwich. Cortó una loncha de un buen queso suizo que aún permanecía, n de la noche anterior, en la tabla de madera donde se habían servido los entremeses por la visita de Damian Bass. Bass había comprado en su momento una casa por allí y fueron y él y su mujer, Nora, quienes recomendaron a Connie y Dunn aquella zona. Baum tenía miedo de que Connie todavía sintiera algo por Damian Bass. Ya se había liado con o él cuando estaba casada con Dunn, y quién dice que no volvería a hacerlo. Damian se había casado de nuevo y parecía más relajado, aunque conservaba cierto magnetismo. Era un gran escenógrafo, un artista ampliamente reconocido, y ella sentía debilidad por las personas creativas. Baum pensaba que quizás se hicieran arrumacos de vez en cuando detrás de un árbol. Al fin y al cabo, eran vecinos. Lo tenían bien fácil. Y hacía dos años que las relaciones íntimas e s entre Connie y Baum iban a menos y, como todo lo que cae, el proceso se aceleraba con la caída.

«Creo que se acuesta con Bass», se dijo en voz alta.

«Y yo creo que estás perdiendo la cabeza», prosiguió la conversación unipersonal.

«Ya estamos. Ahora me vendrás con que estoy paranoico».

«Estás cada vez peor. Primero que si tu hermano Josh, ahora Damian».

«Es lo que hay, nuestro matrimonio se va deteriorando».

«Bueno, claro, no estás a su altura».

«Oye, que te veo venir, a ver si hablas de más y dices lo que no debes».

«Ella creía que ibas a llegar lejos, había puesto muchas esperanzas en ti. La conoces, también tiene su ego».

«Me lo dices o me lo cuentas».

«Y no has llegado a nada».

«Porque soy exigente. Me pongo el listón alto».

«¿Sabes lo que te digo? ¡Ja!».

«Vale, listillo, ilústrame, dime por qué la gente pasa de mis novelas».

«¿Quieres mi opinión? Porque quieres alcanzar la genialidad a toda costa. Tus historias no paran de dar lecciones. Quieres cambiar la vida de la gente, impartir tu sabiduría. Eso aburre, Asher, equiparas el disfrute con la banalidad».

«No soy un mindundi. Tengo mucho mundo interior. Soy una persona profunda. ¿Y eso es un problema para escribir? Mira a los grandes autores rusos».

«Pues entonces no me preguntes. Estoy siendo sincero. Ella pensaba que se casaba con un artista. Y lo cierto es que un genio no eres, hablas mucho pero luego, nada de nada».

«No me toques las narices. No tienes ni puñetera idea. Encima está ese polluelo criado entre algodones, ese crío siniestro que parece sacado de El pueblo de los malditos, al que llaman artista por vender treinta mil ejemplares. Connie cree en serio que va a ganar el Pulitzer».

«Está muy orgullosa».

«¿Orgullosa? Es puro orgasmo. ¿Y por qué? ¿Por una porquería de best seller?».

«Y por las reseñas. Y la opinión de los mejores críticos. Todos resaltan su trasfondo y el manejo de la sátira».

«Nunca he podido con ese chaval. Un crío mimado, arrogante, con respuesta para todo. Y esa prepotencia… el muy niñato va y me dice que me cambie de aftershave. Que me ponga una fragancia menos desagradable, que le provoca sinusitis. Ya me cayó fatal cuando lo conocí hace años, cuando se lo trajo a la fi esta de nochevieja. Aquel crío de nueve años con su trajecito y su copita en la mano. La madre que lo parió. Me derramó un Shirley Temple en la chaqueta nada más conocernos. Quería matarlo. Te juro que fue adrede».

«Seguro que no».

«¿Y tú qué sabes? Me hizo la cruz desde el principio, en seguida se sintió apartado de su madre. Vio que había química entre nosotros y me tiró la bebida en toda la americana, y encima decía que había sido sin querer».

«Thane, Connie y Damian Bass, tu hermano y Connie… ¿te estás escuchando? Se te va la pinza».

«Te digo que mi hermano Josh se la tiró la noche de la nevada».

«¿Tienes alguna prueba?».

«Es que no conoces a Josh».

«Por el amor de Dios, que es tu hermano. Os habéis criado juntos».

«Sí, de acuerdo, pero nos distanciamos cuando nos hicimos mayores. Es que no lo conoces. Allí a solas con la nieve fuera y con una mujer tan guapa. A ver, que hasta se tiraría a una serpiente si otro le sujetara la cabeza. Crees que no, por ser hermanos y haber crecido juntos, pero somos polos opuestos. Él sabe vivir la vida. Le gustan el senderismo y la caza. Tiene muchas mujeres y yo… yo…».

«Tú eres un patán con miedo a que se lo trague un agujero negro».

«No sé vivir la vida. Qué se le va a hacer. Para mí todo es un asco y no soy como Josh. Él sí es sociable. Yo no. Tengo muy mala opinión del ser humano, y mi prueba son los seis millones de muertos».

En ese momento, Connie asomó la cabeza por la puerta del baño.

* * *

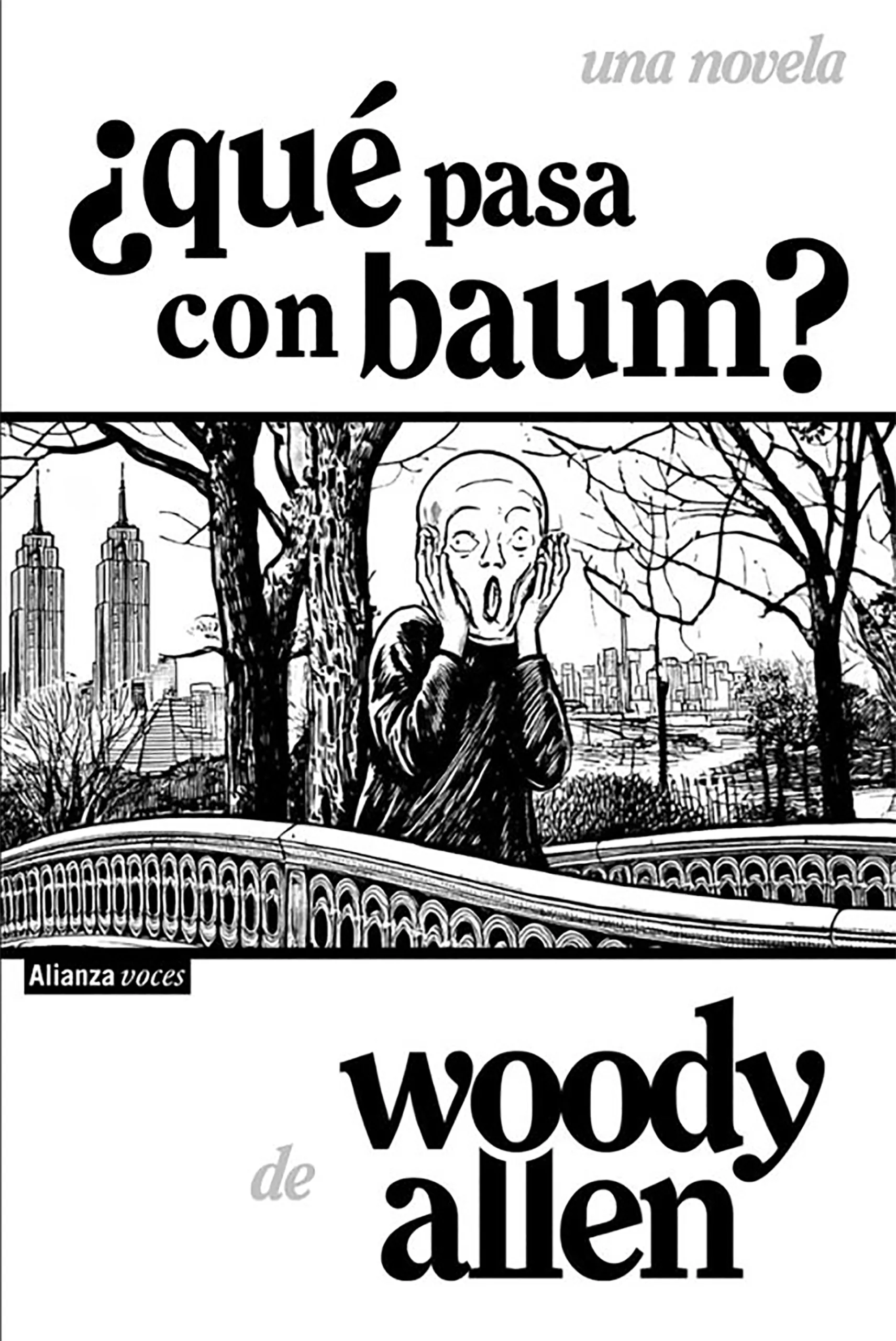

¿QUÉ PASA CON BAUM? de Woody Allen

Cortesía de Alianza Editorial