Cada 24 de marzo se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 y concluida en 1983.

Fueron los años más sangrientos de la historia del país, durante los cuales las fuerzas armadas y sus grupos clandestinos secuestraron, torturaron y desaparecieron a quienes manifestaban cualquier oposición. Oscuro período que tuvo como corolario una guerra insensata contra el Reino Unido y sus aliados por las Islas Malvinas, que acabó en innoble derrota y la posterior retirada de los militares del poder político que habían usurpado.

Como ante casi todos los asuntos literarios y extraliterarios de su tiempo, Jorge Luis Borges no fue ajeno a la realidad: al antes, al durante ni al después de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. Manifestó privada y públicamente opiniones acerca de los militares en el poder y no se privó de aplaudirlos o fustigarlos cuando fuera necesario, de acuerdo a su conciencia y a sus creencias.

Pero para entender más profundamente el vínculo de Borges con los golpes de Estado que azotaron a la Argentina en el siglo XX, la política y el peronismo —temas íntimamente entrelazados en la historia argentina—, debemos volver al principio de las cosas.

El bolchevique Borges

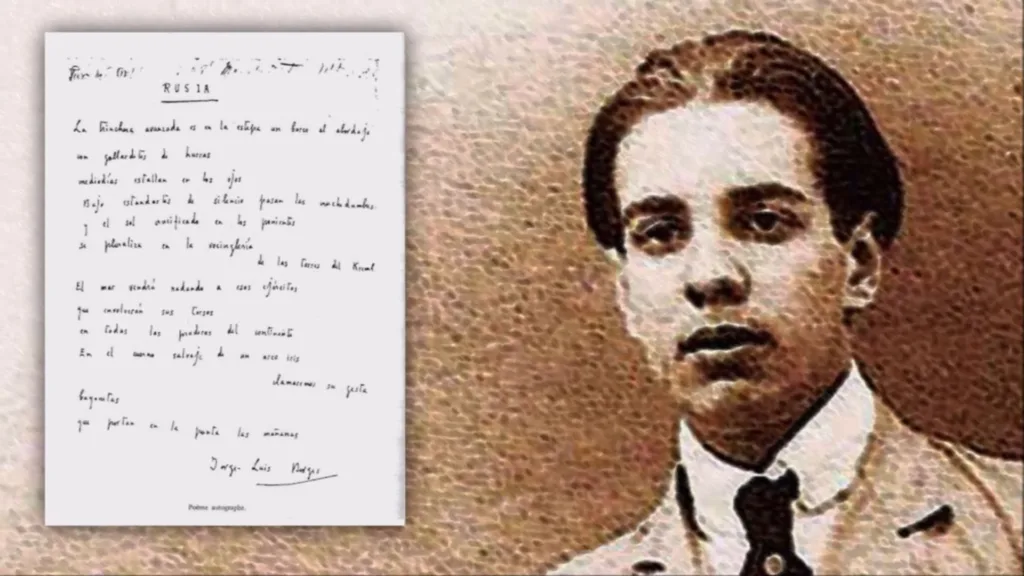

En su adolescencia y primera juventud, transcurridas mayormente en Europa, Borges llegó a simpatizar con la revolución bolchevique que había librado a Rusia de la despótica autocracia zarista. Le dedicó loas en algunos poemas sueltos, como “Rusia”, escrito hacia 1920, y hasta un libro completo titulado Los salmos rojos o Los ritmos rojos, que perdió o destruyó a su regreso a Buenos Aires.

RUSIA

La trinchera avanzada es en la estepa un barco al abordaje

con gallardetes de hurras

mediodías estallan en los ojos

Bajo estandartes de silencio pasan las muchedumbres

y el sol crucificado en los ponientes

se pluraliza en la vocinglería

de las torres del Kremlin

El mar vendrá nadando a esos ejércitos

que envolverán sus torsos

en todas las praderas del continente

En el cuerno salvaje de un arco iris

clamaremos su gesta

bayonetas

que portan en la punta las mañanas

Muchos años después, cuando afirmaba que a su edad “es natural que yo mire más hacia la derecha que hacia la izquierda”, también confirmaba haber sido comunista en la época de mayor fervor revolucionario global.

En aquel tiempo ser comunista significaba otra cosa… Significaba un anhelo de fraternidad universal, significaba un poco Walt Whitman o el pacifismo. En cambio ahora tiene otro sentido… Ahora es una forma del imperialismo ruso, o el rencor de ciertas personas… Tiene otro sentido. Sí, yo fui comunista entonces”.

El radical Borges

De vuelta al país, su primera relación con la política partidaria argentina se produce en la década de 1920, cuando se acerca a la Unión Cívica Radical para promover la reelección de Hipólito Yrigoyen. El Borges veinteañero conservaba aun cierta simpatía por lo relativamente “popular” que, por aquellos años, se expresaba a través del radicalismo yrigoyenista, cercano a las clases medias.

En lo literario, era la época del ultraísmo porteño: intentaba “ser lo más argentino posible” —según sus propias palabras— haciendo uso y abuso de argentinismos “que muchos de mis compatriotas casi no lo entendieron”.

“Para resumir este período de mi vida, me siento en total desacuerdo con el joven pedante y un tanto dogmático que fui”, concluye en sus Notas Autobiográficas publicadas en The New Yorker en septiembre de 1970.

El liberal Borges

Sobre el primer golpe de Estado del siglo, ocurrido en 1930, no dijo o escribió explícitamente mucho, si bien nunca simpatizó con su cabecilla, José Félix Uriburu, jefe militar de orientación fascistizante.

Su pensamiento liberal de entonces, cuando iba recuperando las enseñanzas paternas sobre el anarquismo individualista de Herbert Spencer, le impedía mantener cualquier afinidad con regímenes autoritarios. De hecho, expresó su disconformidad con la decisión de Uriburu de anular las elecciones que en la provincia de Buenos Aires había ganado limpiamente el radicalismo.

El militarista Borges

Con el transcurrir de los años, Borges acabó por reconciliarse con sus antepasados militares, como los coroneles Isidoro Suárez y Francisco Borges Lafinur, y con el “honroso” ejército argentino del pasado… y su presente.

En 1977 reivindicará públicamente el ejercicio profesional de las armas, en pleno auge de la represión que la dictadura ejercía sobre las mayorías argentinas.

Yo creo que el ejercicio de las armas es un ejercicio honroso, más allá del hecho de ejercerlas por tal causa o por tal otra… El ser soldado es algo noble”.

Junto a Ernesto Sábado y otros intelectuales, a menos de dos meses de ejecutado el golpe de Estado en la Argentina, almorzó amablemente con el general Jorge Rafael Videla.

Y en septiembre del 76, recibió en Santiago una condecoración de las ensangrentadas manos de Augusto Pinochet, a quien horas después calificó como “una excelente persona”, para declarar en aquella oportunidad:

En esta época de anarquía sé que hay aquí, entre la cordillera y el mar, una patria fuerte. Lugones predicó la patria fuerte cuando habló de la hora de la espada. Yo declaro preferir la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita. Y aquí tenemos: Chile, esa región, esa patria, que es a la vez una larga patria y una honrosa espada”.

Se dice que al año siguiente la Academia Sueca iba a otorgarle el Nobel de Literatura… Se dice que su apoyo a las dictaduras del Cono Sur le costó el anhelado premio…

El antiperonista Borges

Pero volviendo al principio, recordemos las razones de Borges para convertirse en antiperonista crónico. Veía en el entonces coronel un sesgo autoritario y ni él ni su familia superaron indemnes ciertos episodios represivos ejecutados por el primer peronismo.

Con la asunción de Perón en 1946, él fue relevado de su cargo como bibliotecario municipal y designado inspector de aves… Su madre y su hermana Norah pasaron tiempo en el calabozo por participar de una manifestación opositora.

Miembro de un grupo social aristocratizante que integró la heterogénea oposición política a Juan Domingo Perón, Borges llamaba “dictadura” a los dos gobiernos entre 1946 y 1955. Y, por ende, celebró como pocos el golpe del 55 que derrocó al peronismo y causó el largo exilio de su líder. Nuevo gobierno de facto que lo nombró director de la Biblioteca Nacional, cargo para el que había hecho suficientes méritos literarios e intelectuales.

Con el transcurrir de los años y de los gobierno civiles o militares, Borges fue confirmado como director de la Biblioteca Nacional, cargo al que había asumido en 1955, mientras Perón y el peronismo seguían proscritos. Lo hicieron los presidentes radicales Arturo Umberto Illia y Arturo Frondizi, entre los primeros, y el del golpista Juan Carlos Onganía, entre los segundos.

E incluso lo hizo el breve gobierno peronista de Héctor Cámpora, hasta que en el mismo año del regreso de Perón a la Argentina alcanzó su jubilación y se retiró de la vida de empleado público.

Borges y Perón

Durante los primeros años de la década de 1970, Perón era tema habitual de conversación entre Borges y Bioy, quien lo dejó plasmado en su monumental diario referido al autor de Ficciones. Y ante la posibilidad de su retorno al país y el llamado a elecciones, decía Borges en julio de 1972:

Es un disparate la democracia. Nadie cree que el pueblo sepa cuál es el mejor matemático o el mejor biólogo. ¿Por qué va a saber quién puede gobernarlo mejor? Si Perón vuelve al gobierno, en este país vamos a sufrir de verdad, habrá torturas y muertes, a más de corrupción y de la estupidez. Hay que ser muy inconsciente, o muy pedante, para traer todo eso por el simple afán de llamar a elecciones. Roque Sáenz Peña ha sido una calamidad”.

En 1973, cuando finalmente Perón regresó a la Argentina y volvió a ganar las elecciones presidenciales de ese mismo año, tras casi dos décadas de prohibición y exilio, su desazón fue terrible.

Sin embargo, el 31 de marzo de ese mismo año le contaba a Bioy que “se cruzó con una manifestación peronista. Los muchachos lo reconocieron y empezaron a corear: ‘Borges y Perón, un solo corazón’. ‘En tono amistoso’”, explicaba Borges.

Borges y la última dictadura militar

De manera que, como lo hiciera en 1955, miró con entusiasmo a los protagonistas principales del golpe de Estado del 76. No obstante, al igual que con la llamada “Revolución Libertadora” que derrocó a Perón, también fue grande su decepción con los militares del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

Al enterarse de primera mano de los horrores cometidos por quienes habían avasallado la Constitución y la democracia argentinas, Borges manifestó públicamente su propio horror ético y existencial. Lo hizo ante quienes “abolieron el código civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley”, según sus propias palabras.

El lunes 22 de julio de 1985 presenció una de las jornadas del juicio por crímenes de lesa humanidad que se les seguía a las juntas militares que encabezaron la dictadura iniciada en 1976. Y en una nota para la agencia de noticias EFE, expresó su impresión tras escuchar el testimonio de una de las víctimas.

He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz”.

Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. Doscientas personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. ¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío. Descreo de castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo… Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de algún modo, en su cómplice”.

En el mismo 1985, entrevistado por la Radio y Televisión de España, Borges se refirió explícitamente a dos temas trascendentes para la historia argentina: en principio, la guerra por Malvinas.

No nos sentimos en guerra con Gran Bretaña… Esa decisión fue tomada por media docena de militares, posiblemente borrachos, no se consultó a nadie, y nadie pensó estamos en guerra con Gran Bretaña. Se pensó: bueno, estos militares son tan torpes que han inventado esta guerra, y el resultado final fue feliz ya que tuvieron que llamar a elecciones y tenemos una democracia ahora… Si no, se hubieran eternizado, serían héroes”.

Y también habló en duros términos sobre el terrorismo de Estado y sus atroces procedimientos, entre 1976 y 1983.

Antes de la guerra hubo algo no menos terrible que la guerra, que fue lo que se llamó la represión. Sí que hubo terrorismo, pero el gobierno no tenía por qué imitar a los terroristas. Y el procedimiento era horrible: los secuestraban de noche o en pleno día, también, por la que decía la gente secuestrada por el gobierno, y luego a muchos, antes de ejecutarlos, los torturaban. Ya que el hombre… Bueno, homo homini lupus: el hombre es fácilmente un lobo para el hombre”.