I

Samantha Nohan era judía, de madre judía y de abuela judía. Tenía tantos antepasados judíos que sería necesario remontarse a cincuenta generaciones con el fin de encontrar en sus venas una sola gota de sangre que no fuera judía.

Se había criado como niña judía, había crecido como niña judía y había estudiado como adolescente judía. Pero el día que comprendió que estaba a punto de cumplir diecisiete años, lo que significaba que la obligarían a incorporarse al ejército, decidió que hasta allí había llegado como judía. No estaba dispuesta a matar por unas creencias religiosas sobre las que alimentaba excesivas dudas.

El tiempo corría, y nadie ponía fin a los crímenes en la Franja de Gaza. La posición de Estados Unidos constituía un obstáculo para la paz, así como un cheque en blanco para Israel. Mientras tanto, dos millones de personas sufrían por falta de alimentos, ataques indiscriminados, enfermedades, desplazamientos forzosos, matanzas y el bloqueo de las ayudas humanitarias.

Las dudas de Samantha llegaron a su punto álgido el día en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también conocido como «el Orejudo» o «el nieto de Herodes», afirmó: «Si los medios de comunicación se muestran objetivos, están sirviendo a los enemigos de Israel; y si dan dos versiones diferentes también están sirviendo a los enemigos de Israel. Porque la única verdad es la que proclama el ejército israelí, y todo aquel que no esté de acuerdo debe ser considerado terrorista».

Una declaración propia de un dirigente fascista, teniendo en cuenta que la mayoría de los periodistas extranjeros tenían prohibida la entrada en Gaza.

Al parecer, la información sobre lo que allí ocurría debía proceder exclusivamente del Gobierno israelí y, por tanto, aceptarse como si fuera la ley de Dios.

Llegó a la conclusión de que quien asegura que únicamente él tiene derecho a decidir es un tirano. Pero cuando, a la hora de la cena, tuvo la pésima ocurrencia de dar su opinión al respecto, tanto sus padres como sus hermanos la acusaron de cobarde, traidora e incluso terrorista.

Fue la primera vez que se enfrentó al más paranoico de los planteamientos fundamentalistas: «Si no estás conmigo, estás contra mí».

Aquello chocaba con su modo de ser y de pensar. Quien vive en un entorno que no le permite expresar lo que siente pasa a ser un reo condenado a una cadena perpetua. Una pena que debe cumplir en el estrecho marco de su conciencia.

Para Samantha Nohan la libertad no se limitaba a pasear por la calle sin miedo a que la violaran. También se extendía al hecho de poder hablar sin que la insultaran.

Lo peor de tan nefasta velada fue que no permaneció en los lógicos límites de una simple tertulia familiar. La menor de sus hermanas, que por lo visto se sentía más judía que hermana, apenas tardó una hora en hacer público el incidente. En tan sólo sesenta minutos, Samantha pasó de ser una buena creyente a una «aspirante a terrorista».

Cuando al día siguiente la fachada y la puerta aparecieron cubiertas de insultos y frases con la palabra «puta», recogió los discos duros de su ordenador y el de su padre, así como el poco dinero que había en la casa, y bajó al puerto. Allí pasó largo rato observando las idas y venidas de los soldados que vigilaban la carga y descarga de los barcos.

Tardó casi dos horas, pero al fin pudo aprovechar la distracción provocada por el cambio de guardia. Cargó con un saco de patatas y, tras trepar hasta la cubierta del Siracusa, descendió a lo más profundo de sus bodegas y se ocultó bajo una lona que hedía a perros muertos.

A las tres horas, el barco abandonaba el puerto, y una hora más tarde después vomitaba cuanto había comido.

A la mañana siguiente, la descubrieron. Le permitieron asearse antes de conducirla al camarote del capitán, que pareció desconcertarse por el insólito hecho de que, por una vez, el polizón de turno no fuera una palestina, sino una judía.

La observó con el ceño fruncido y se rascó repetidamente la nariz, como si con ello estuviera intentando aclararse las ideas, hasta que decidió inquirir en un inglés bastante aceptable:

–¿Eres una espía o una fugitiva?

–Si fuera espía viajaría en primera clase –respondió con evidente descaro–. Y en avión, porque por lo visto el mar no es lo mío.

–En ese caso, supongo que huyes porque no quieres hacer el servicio militar. –Ante el mudo gesto de asentimiento, el capitán continuó–: En tu país desertar es un delito muy grave.

–Lo sé.

–Podrían ejecutarte.

–Supongo que sí.

Para el capitán Gino Ferrara, que en más de una ocasión se había visto obligado a cambiar de rumbo con el fin de no toparse con las embarcaciones atestadas de inmigrantes que se dirigían a Sicilia, el hecho de llevar a bordo a una desertora judía constituía un problema nuevo y de compleja solución. Si al llegar a Palermo la entregaba a las autoridades, probablemente lo devolverían a su país, donde acabaría en prisión. Pero, si la ocultaba y la noticia trascendía, visto que la tripulación sabía de su existencia, no podría volver a atracar en un puerto israelí por miedo a las represalias.

–¿Te das cuenta del embrollo en que me has metido? –se lamentó.

–Sí, señor.

–Vosotros estáis en guerra, como siempre desde que recuerdo. Me consta que, cuando empieza a morir gente, a vuestros dirigentes lo mismo les da ocho que ochenta. No quiero tener nada que ver con semejante barbarie.

–Pues no haber ido a Israel –respondió Samantha, poniéndose a la ofensiva–. Si decidió hacer negocios con un país en guerra, debe atenerse a las consecuencias.

–Yo no hacía negocios, me limitaba a cumplir órdenes.

–Si tanto le preocupa esa barbarie, tendría que haberse negado a transportar todas esas armas con las que están masacrando a niños.

–En eso tienes razón –reconoció el marino–. Podría haber alegado que ponía a la tripulación en peligro, pero no lo hice. Cobarde que es uno.

–Bueno es admitirlo.

–¿Y a qué me dedicaría si me quitan el mando? –Era una pregunta lógica–. Llevo medio siglo en el mar, y casi la mitad en este barco. Tu gente es muy poderosa y puede conseguir que me dejen en tierra.

–Ya no es mi gente.

–Seguirá siéndolo aunque te bañes con cariaquito morao.

–¿Y eso qué es?

–Una planta venezolana que por lo visto da mucha suerte, y la vas a necesitar. ¿A quién se le ocurre renegar de sus raíces?

–Yo no reniego de mis raíces, sino de sus ramas.

–No me vengas con juegos de palabras, que no están las calderas como para mover las hélices. –El veterano marino hizo una pausa–. Éste es uno de esos momentos en que necesitaríamos que alguien inventase un agujero.

–¿Perdón?

–Es una vieja anécdota, atribuida a Stevenson. Un día, un periodista le preguntó cuál era, en su opinión como experto marino, el hombre que más había aportado a la navegación. Tras meditar largo rato, respondió: «No debió ser un fenicio, ni un vikingo, ni un inglés, ni el inventor del sextante o la brújula; fue el inventor del agujero».

»El periodista, lógicamente, se mostró muy sorprendido ante semejante respuesta, y se vio obligado a preguntar a qué agujero se estaba refiriendo Stevenson. «Al agujero», respondió éste, pero el periodista seguía sin entender nada. «Pues es muy fácil», insistió Stevenson. «Antiguamente, cuando un marino caía por la borda, le lanzaban la famosa tabla de salvación para que se agarrara a ella. Pero, si la nave tardaba en virar con el fin de recogerlo y la maniobra resultaba demasiado complicada, el pobre hombre se agotaba hasta ahogarse. Un buen día, no se sabe a quién se le ocurrió la idea de hacerle un agujero a la tabla, de tal modo que el naufrago podía introducir la cabeza por él y mantenerse a flote sin cansarse. Así nació el salvavidas. A lo largo de la historia ha salvado más vidas que cualquier otro adelanto tecnológico, lo que demuestra que las mejores soluciones se encuentran en lo más simple».

Tras contar aquella pequeña historia, el malhumorado capitán agitó la mano hacia la puerta, al tiempo que mascullaba:

–Las mujeres que se han ido de tu vida, mejor que se hayan ido. Y las que no se han ido, mejor que se hubieran ido. Así que lárgate y déjame pensar.

Samantha obedeció. Salió a cubierta e intentó orientarse hacia el diminuto camarote que le habían asignado. No tardó en advertir que los tripulantes la evitaban como si el mero hecho de relacionarse con una desertora del ejército más exigente del mundo pudiera acarrearle problemas.

Tumbada en la estrecha litera, mientras observaba por el ojo de buey una pequeña isla cubierta de casas muy blancas, se preguntó por qué había cometido semejante locura. La conclusión, sin embargo, fue la misma que antes: no lo había hecho por miedo a morir, sino por miedo a matar.

«Cuando mueres, tan sólo tienes que rendir cuentas al Creador; cuando matas, cada día tienes que rendirte cuentas a ti mismo». Esa frase le había obligado a reflexionar sobre lo que significaría pasar el resto de su vida huyendo de los «aniquiladores», que era el término para quienes pretendían reducir a la nada a cuantos no opinaran como ellos. Siempre hubo hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por su fe, pero también quienes la entregarían por su carencia de fe.

Según los cálculos de las Naciones Unidas, en el mundo existían cuatro mil religiones, una por cada dos millones de habitantes, aunque probablemente la mitad no las practicaran o tan sólo fingían que lo hacían. A su vez, millones de hombres y mujeres habían dejado de existir por amor a Jehová, Cristo, Mahoma o Buda; y otros tantos dejaron de existir por no sentir el menor interés por ninguno de ellos.

Ser atea siempre había tenido un alto precio. En cierta ocasión leyó un argumento muy interesante: «El día que Dios comprendió el desastre que había causado al crear a los hombres, se refugió en la más lejana de las galaxias. Juró que no volvería a intentar una aventura tan absurda. Su intención al crearnos fue buena, pero, al observarnos con frialdad, nos vemos obligados a aceptar que somos tan imperfectos que ni a propósito podrían habernos fabricado peor. Y, como nunca he creído que el Creador fuera un malvado, me limito a aceptar que se equivocó».

Según esa premisa, ahora figuraba en la lista de las ateas, y estaba dispuesta a admitirlo, sin importar a quién le molestase, aunque fuera su propia familia. Así que, cuando el capitán la invitó a cenar y le comentó que en Sicilia tenía amigos que podrían ocultarla, se negó en redondo.

–Se lo agradezco –afirmó, segura de sí misma–. Pero no es mi intención pasar el resto de la vida como desertora de un ejército que comete crímenes contra la humanidad, sino como oponente a un gobierno que permite que su ejército cometa tales crímenes.

–¿Sin haber cumplido los diecisiete años?

–Yo soy judía, no sionista. Los judíos creemos en la religión judía, mientras que los sionistas son aquellos que consideran que los judíos deben dominar el mundo a cualquier precio, lo cual no me parece justo. Si consideran que estoy capacitada para matar, deben aceptar que estoy capacitada para impedir que maten.

–Lógico parece, pero la lógica no es una mercancía que abunde; al menos, yo nunca la he transportado.

–Ahora es usted quien juega con las palabras –le hizo notar–. Y recuerde que los judíos tenemos fama de expertos en eso.

–Si no lo fuerais, no habríais conseguido sobrevivir tres mil años con la cantidad de gente que ha tratado de destruiros. No cabe duda de que sois supervivientes natos, y por eso mismo me sorprende que intentes desafiarlos.

Samantha se vio obligada a cargarse de paciencia antes de responder, aunque lo hizo con innegable mala uva:

–Veo que sigue sin entender que no intento desafiar a los míos, sino a quienes los están conduciendo al abismo.

–No existe abismo capaz de tragárselos.

–Pero sí capaz de causarles bajas. Yo soy un ejemplo.

–Tú no eres un ejemplo de nada, jovencita; eres una excepción –le espetó, mientras se llevaba un pedazo de carne a la boca y lo masticaba muy despacio, como si pretendiera ganar tiempo para pensar–. Jamás me ha ocurrido nada excepcional, dejando a un lado las tres veces que he estado a punto de naufragar. Así que, aunque tan sólo sea por cambiar de rutina, voy a intentar ayudarte. Visto que tienes tan mala cabeza, te voy a poner en manos de alguien que te va a venir al pelo.

* * *

Salvatore Malatesta veneraba la memoria de quien siempre había considerado su más ilustre antepasado, aunque en realidad no lo fuera. Errico Malatesta había nacido en Campania, y él, en Sicilia, por lo que tan sólo coincidían en el apellido.

Errico Malatesta había sido una de las figuras claves del anarquismo. Sus teorías agitaron los comienzos del siglo XX, aunque ya nadie parecía interesado en construir un disparatado mundo que únicamente se asentaba sobre los inestables cimientos de la mera palabrería.

El capitalismo había pasado por encima del anarquismo con la misma contundencia con que los tanques israelitas pasaban sobre los hospitales palestinos. Y, por ello, cuando su viejo amigo Gino Ferrara le planteó la posibilidad de acoger a una judía desertora, consideró que era una aventura digna de un Malatesta. No dudó en concederle asilo en su granja, situada casi a los pies de la mítica villa de Corleone, lugar que debía su fama al hecho de haber sido elegida por Mario Puzo como escenario de El padrino.

A la joven Samantha, que había visto varias veces la película, el hecho de saber que iba a vivir en el corazón de la mafia se le antojaba a la vez excitante y preocupante.

No obstante, Salvatore no tardó en tranquilizarla, al tiempo que le puso en las manos un pico y una pala.

–Mientras te encuentres bajo nuestra protección, no debes inquietarte. Lo único que tienes que hacer es abrir una zanja que vaya de esa acequia hasta aquellas parras. Y, cuando acabes, das de comer a las gallinas.

Abrir zanjas y dar de comer a las gallinas no era el futuro soñado por alguien que aspiraba a convertirse en pacificadora de un país en llamas. Pero había elegido aquel camino, así que estaba obligada a recorrerlo. Aun así, enseguida pidió a Salvatore que le comprara un ordenador personal.

Tran pronto como lo tuvo en sus manos, descargó los discos duros que había llevado consigo. En el de su padre, encontró tal cantidad de información que a punto estuvo de darle un infarto. Debía sentirse, pensó, más o menos igual, aunque por motivos diferentes, a David Nohan cuando descubrió el robo de su hija. Entró en pánico al comprender que había incumplido la gran regla: lo que ocurría en el Mossad nunca debía salir del Mossad. Nadie, absolutamente nadie, podía llevarse a casa los secretos de un país en guerra.

Sabiendo que podían acusarlo de traición, pasó la noche rogando para que todo quedase en una chiquillada y Samantha regresase. Pero, ya bien entrada la mañana, comprendió que el futuro de toda la familia quedaría en entredicho. El apellido Nohan se convertiría en un estigma, pues, a lo largo de miles de años, nadie había traicionado de ese modo al pueblo israelita.

Aún tardó tres horas en presentarse en el despacho de Ariel Shlomo, quien recibió la noticia sin un parpadeo. La mano con la que sostenía el cigarrillo ni siquiera tembló.

–Esto te va a costar años de cárcel –señaló, como si estuviese comentando que pronto llovería–. Y a tu hija, más.

–Lo supongo.

–Mientras los terroristas nos lanzan cohetes y toman rehenes, tú te has llevado a casa documentos oficiales. –Apagó el cigarrillo–. Si por mí fuera, te mandaría ahorcar ahora mismo. Así que no me lo pongas más fácil. Haremos lo siguiente: de esto, ni una palabra. Y luego, te quiero como voluntario para trabajar en Gaza.

–Sabes que a mi edad no duraré una semana.

–Tú te lo has buscado.

II

Eitan Meir recibió el encargo de recuperar el disco duro de David Nohan y eliminar a su hija, y Eitan Meir era de los que nunca cuestionaban una orden.

Llevaba casi veinte años trabajando en lo que suele llamarse «las cloacas del Gobierno», que la mayor parte de las veces acaban por convertirse en «el cementerio del Gobierno». En cualquier caso, Eitan se limitaba a intentar cumplir con su trabajo de la manera más rápida y eficaz posible.

Un hebreo ilustre, Haim Cohen, se había referido a la inspiración racial del Estado judío con estas palabras: «La amarga ironía de la suerte ha querido que las mismas tesis biológicas y racistas propagadas por los nazis sirvan de base para la definición oficial del judaísmo en el seno del Estado de Israel».

Las pesquisas lo llevaron a la conclusión de que la última vez que vieron a Samantha Nohan fue en el puerto de Tel Aviv, en las proximidades de un carguero italiano que pocas horas después había zarpado rumbo a Palermo.

Voló a Roma con pasaporte falso, alquiló un coche discreto y condujo sin prisas hacia el sur, como un simple turista solitario, hasta atravesar el estrecho de Mesina y alojarse en un discreto hotel de Taormina. Desde la terraza, podía disfrutar del fabuloso espectáculo del Etna lanzando fuego o anillos de humo, y escuchar cómo una magnífica orquesta ensayaba en el milenario circo greco romano.

En su busca de un lugar donde cenar tranquilo, se vio obligado a rechazar las insistentes propuestas de docenas de porteros que lo invitaban a tomar una copa en compañía de chicas muy cariñosas. Aprovechó para comprarse un móvil desechable. Jamás había tenido uno a su nombre para evitar ser localizado. Por desgracia, su presa tampoco tenía teléfono móvil, por lo que necesitaría de otras técnicas para localizarla.

Al tercer día, abandonó Taormina y enfiló la larga, rectilínea y monótona carretera que lo llevaría a Palermo. Pasó a los pies de la villa de Corleone, a menos de dos kilómetros del punto en el que Samantha Nohan abría zanjas, daba de comer a las gallinas e intentaba desentrañar el significado de los documentos de su padre.

El contenido era realmente aterrador. Se hablaba sin tapujos de sobornos a políticos y medios de comunicación de docenas de países, entrenamiento militar a guerrilleros de los cinco continentes, amenazas, chantajes, secuestros y, sobre todo, de la rápida eliminación de posibles enemigos.

Existía un capítulo destinado al adiestramiento de señoritas de compañía, en el que se recalcaba que no sólo debían ser atractivas, sino lo bastante inteligentes como para obtener información mientras aparentaban ser estúpidas. Lo mismo podía aplicarse a los señoritos de compañía.

Por otra parte, llamaban la atención las fabulosas cifras destinadas a financiar películas, series de televisión o cualquier tipo de programa o publicación que ensalzara las virtudes y las hazañas del pueblo judío desde que abandonara Egipto. Los Diez Mandamientos, Sodoma y Gomorra, Éxodo, La lista de Schindler, Ben Hur, Salomón y la Reina de Saba o Dioses y Reyes encabezaban una interminable letanía de títulos que se habían convertido en clásicos de los televisores en todos los hogares.

Mención aparte merecían aquellas películas que se referían a las atrocidades de los nazis durante el Holocausto. Resultaba evidente que el mundo del cine y la comunicación se encontraba en su poder.

Samantha advirtió que cada vez le costaba más teclear. Le temblaban las manos. El pánico se apoderó de ella. Si desertar constituía un delito muy grave, robar secretos de Estado resultaba incalificable.

* * *

Nadia al-Aidieri era palestina, de padres palestinos y de abuelos palestinos. Tenía tantos antepasados palestinos que sería necesario remontarse a diez generaciones con el fin de encontrar en sus venas una sola gota de sangre que no fuera palestina.

Se la consideraba lo que en un lenguaje muy específico se conocía como una «graneyd», en alusión a la fruta que simbolizaba el amor, la prosperidad y la fertilidad, puesto que cuenta la leyenda que fue la diosa Afrodita quien plantó la primera.

A una graneyd se la tenía por hermosa, dulce, inteligente y sobre todo generosa, ya que al abrirse liberaba cientos de semillas que las aves devoraban, pero no digerían, por lo que las trasladaban a grandes distancias de tal modo que, partiendo de Oriente Medio, pudieron acabar dándole el nombre a la más hermosa ciudad andaluza.

Se había criado como niña palestina, había crecido como niña palestina y había estudiado como adolescente palestina. Pero, el día que cumplió dieciocho años, su padre le ordenó que viajara a Túnez, país que debía procurar conocer lo mejor posible, y continuara luego hasta París. Allí debería matricularse en una academia de modelos, haciéndose pasar por tunecina.

–¿Y el acento? –quiso saber.

–Habla poco y aprende rápido.

Como le había resultado imposible captar el acento tunecino, se limitó a hablar tan poco que acabaron apodándola «la Muda». Pero aprendía con rapidez, por lo que a los seis meses se había convertido en una modelo apreciada por los diseñadores y deseada por los hombres.

Y tanto más cuando se corrió la voz de que era virgen, aunque aquélla fuera una información de difícil constatación.

Una muchacha hermosa, «muda» y tal vez virgen no era algo que se encontrara todos los días en París, por lo que su cotización creció gracias a unos desfiles en los que se la veía recorrer las pasarelas como un sigiloso felino dispuesto a lanzarse sobre su desprevenida presa. Casi a diario recibía regalos en forma de flores, joyas y hasta coches, pero ninguno pasaba del umbral de la puerta.

Pese a tan indiscutible éxito, Nadia se sentía incómoda. Desde que tenía uso de razón, tanto ella como sus hermanos habían jurado consagrar su vida a luchar contra los que los habían convertido en una raza de esclavos. Y le resultaba evidente que mover el culo a lo largo de una pasarela parisina no era algo que contribuyera a conseguir tales objetivos. Aun así, como activista, debía resignarse a combatir en el lugar que le asignaran, fuera éste una pasarela, una trinchera o incluso una cama.

Existía una cuarta: que le permitieran ser enfermera en un hospital de Gaza. Pero su madre había dictaminado que, en ese caso, los heridos tendrían pocas posibilidades de sobrevivir.

–Recuerda cuando le quisiste arreglar un dedo al pobre Amed. Se lo dejaste tieso para siempre.

Se resignó, por tanto, a continuar siendo poco más que un objeto de adorno. Pese a que se sentía atraída por un fotógrafo húngaro que la trataba con increíble delicadeza, optó por no dar pie a que la relación se consolidara.

Era muy consciente de que amor y terrorismo no eran términos compatibles. Amor y guerra, tal vez; pero amor y terrorismo no casaban, porque en cualquier momento podían ordenarle entrar en acción. Y no le parecía nada justo tener que comentarle a un novio, a un marido o a un amante que se marchaba a matar judíos.

No obstante, y en contra de todo lo que imaginaba, cuando su padre acudió a verla no fue para ordenarle tomar las armas, sino para pedirle que viajara a Sicilia. Allí tendría que ayudar a una desertora israelí que al parecer estaba en posesión de una información extraordinariamente valiosa.

–¿Y tú cómo lo sabes?

–Porque el Mossad tendrá agentes infiltrados en medio mundo, pero nosotros los tenemos en su propia agencia.

–Nunca lo hubiera imaginado.

–El dinero abre muchas puertas, y a los sauditas les sobra.

–¿Mis gastos se han pagado con dinero saudita?

–Con dinero musulmán, pequeña, con dinero musulmán. A la hora de combatir al enemigo, cada cual tiene que aportar lo que tiene.

–Los sauditas el dinero, y nosotros la sangre.

–Exacto. Y ahora deja de quejarte y ponte en marcha.

–¿Y qué disculpa pongo para abandonar el trabajo?

–Que te has dislocado un tobillo y necesitas unas vacaciones.

–Pero no me he dislocado ningún tobillo.

–Pero lo harás en cuanto te dé una patada.

Resultaba inútil oponerse a su padre teniendo en cuenta que no se trataba de una simple discusión sobre su modo de vestir, hablar o comportarse, sino sobre cómo ayudar o no a una desertora israelí.

Si de ella dependiera, la cortaría en finas lonchas, pero su primera obligación era obedecer, así que a los dos días aterrizó en Palermo. De inmediato, el hombre que apareció a recibirla le advirtió de que mantuviera las ventanillas cerradas, bajara el botón que impedía abrir las puertas y se aferrara bien al bolso si advertía que algún motorista le cerraba el paso.

–Ésta es una ciudad de ladronzuelos que se mueren de ganas por convertirse en mafiosos.

–Algo he leído.

–Pues no se deje engañar, porque no exageran. Tuvimos a un presidente, Salvatore Cuffaro, al que cariñosamente llamábamos «Totó». Pasó siete años en la cárcel porque resultó ser un capo de la Cosa Nostra.

Nadia no demostró demasiado interés por la conversación, excepto en lo que se refería a estar atenta a los motoristas, que en ocasiones casi los apabullaban. No se sintió tranquila hasta que llegaron al discreto hotel y a la discreta habitación, tan en consonancia con su ahora discreta forma de vestir. A nadie se le ocurriría imaginar que se trataba de una cotizada modelo supuestamente parisina.

Antes de que pudiera ducharse y arreglarse, llamaron a la puerta. De pronto tenía ante sí a una mujer madura, tan madura que parecía a punto de caerse del árbol de la vida, y que intentaba ensayar lo que pretendía ser una sonrisa.

–Encantada de conocerte, querida –fue lo primero que dijo–. Soy tu contacto.

La palabra «contacto» era apropiada al caso, aunque sonaba un tanto melodramática, ya que a menudo venía asociada a historias de espías.

La recién llegada, cuya dentadura postiza hacía casi imposible entenderla, tomó asiento, pidió un vaso de agua, se lo bebió de un trago, pidió que se lo volviera a llenar y, ya con él en la mano, señaló:

–Tu relación con la judía debe ser de absoluta sinceridad, porque, si sospecha que intentamos engañarla, fracasaremos. A lo único que podemos aspirar es a que nos proporcione la información que quiera y a medida que quiera.

–¿Pero esa información no está en la memoria de un ordenador?

–El problema es que nadie sabe dónde ha escondido esa memoria.

–Me parece absurdo que me hagan venir para esto. Es una misión absurda. ¿Acaso es lesbiana?

–No que yo sepa.

–Pues yo tampoco, por lo que no entiendo a qué estúpido se le ha ocurrido que me va a dar algo a cambio de nada.

–Yo sólo obedezco órdenes.

–Pues con órdenes semejantes no me extraña que nos estén masacrando. Si saben dónde se oculta, lo lógico es obligarla a decir lo que sabe.

–¿Torturándola?

–Cada vez que lanzan sus misiles están torturando a los nuestros.

–O sea, que pretendes que seamos como ellos.

–En absoluto. Pretendo que seamos peor –respondió con contundencia–. Porque es evidente que siendo como ellos seguimos perdiendo.

–En eso puede que tengas razón –admitió la desdentada.

–No es que puede, es que la tengo –insistió Naima–. ¿Qué ha sido del otro, Eitan Meir, ese al que enviaron a ejecutarla y desapareció?

–Lo estamos buscando.

–Con eso no me basta. Lo quiero muerto.

III

Eitan Meir comprendió que no podía continuar fingiendo ser un simple turista que se paseaba por la isla mientras trataba de averiguar el paradero de la desertora israelí.

Tras tantos años de servicio a las órdenes de Netanyahu, le constaba que estaba dispuesto a provocar un nuevo holocausto si con ello conseguía mantenerse en el poder. Al igual que a la mayoría de esos que se consideran «líderes», no le importaba en absoluto el bienestar del país, sólo el suyo propio. Habría actuado del mismo modo de ser inglés, alemán o turco. El liderazgo es una droga que envenena la sangre y de la que apenas unos pocos, los más inteligentes, son capaces de librarse.

Y, a su modo de ver, Bibi no era inteligente. ¿Ambicioso? Sin duda, tanto como su antepasado Herodes. Pero, como Eitan aspiraba a subir de nivel, lo único que podía hacer era cumplir órdenes y seguir buscando.

La paciencia dio sus frutos cuando vio que el vapor Siracusa había vuelto a Palermo. Al momento, subió a bordo y se dirigió directamente al puente de mando para preguntarle al capitán por el destino de aquella pasajera tan escurridiza.

–En los tiempos que corren, huir de Tel Aviv no es más que una muestra de sentido común –respondió el veterano marino–. Y entre mis atribuciones se encuentra la de aceptar a un pasajero, siempre que no haya cometido un delito.

–Lo cometió.

–¿De qué tipo?

–Se llevó el disco duro del ordenador de su padre.

–¿Y él la ha denunciado?

–No, pero en ese ordenador existe cierta información de alta sensibilidad para el Gobierno.

–En ese caso, remítame un escrito especificando la clase de delito y el gobierno perjudicado.

–Algunos de sus miembros quedarían en ridículo.

–Pues les vendría muy bien librarse de ellos –respondió el capitán, que no solía perder la calma ni frente a un huracán–. Unos servicios de inteligencia que permiten tales chapuzas demuestran ser muy poco inteligentes.

Eitan Meir tuvo que tragarse el incómodo sapo de admitir que el temible Mossad se había equivocado. Y fue precisamente ese sapo el que lo impulsó a cometer un error impropio de un hombre de su experiencia.

–¿Se da cuenta del peligro que corre al enfrentarse a nosotros?

–¿Qué clase de peligro?

–De todo tipo.

–¿Me está amenazando?

–Tómeselo como quiera.

Al capitán Ferrara se le acabó la paciencia e hizo un gesto imperativo a su primer oficial.

–Detenga a este individuo por subir armado a un barco de bandera italiana.

–Pero no llevo armas –protestó el acusado.

–No se preocupe, le proporcionaremos una –dijo con descaro–. ¿Qué pasaporte lleva?

El primer oficial lo extrajo de la chaqueta del detenido.

–Inglés.

–Se nota que es falso, porque tiene usted de inglés lo que yo de coreano. Pero, como la ley es la ley, lo entregaré a las autoridades en cuanto atraquemos en puerto inglés. –De nuevo le hizo un gesto a su subordinado–. Enciérrelo en un camarote y que no se relacione con nadie.

–Se arrepentirá –le advirtió Eitan Meir.

–No si decido tirarlo al mar, o sea que más vale que no siga tocándome lo cojones. ¡Llévenselo!

Esa noche, a solas en su camarote, el viejo capitán Ferrara fue consciente de que había cometido un grave error. Mientras se arrancaba uno a uno los pelos de la barba, buscó información, pero lo que consiguió averiguar no contribuyó a tranquilizarlo:

El origen de los palestinos no está aún muy bien definido, pues parece ser que los egipcios denominaban «pueblos del mar» a todos los extranjeros, pero especialmente a los pelesets, en el Antiguo Testamento conocidos con el nombre de filisteos.

Donde primero se los detectó fue en el mar de Mármara, en su viaje hacia el sur en caravanas de carros. Parece ser que aquél fue el ejército al que se enfrentó Ramsés III en el siglo xii antes de Cristo. La sangrienta derrota los obligó a repartirse por el sur de Canaán, una de cuyas zonas es Gaza.

La ONU trató de solventar de manera fácil un problema demasiado complicado. Estipuló que judíos y palestinos debían vivir dentro de las mismas fronteras, como si de esa manera pudiera ponerse fin a las privaciones de derechos que han sufrido los palestinos. Pero la realidad es que, tras la creación del Estado de Israel, su expansión ha sido constante. Hasta el punto de ocupar Gaza y Cisjordania, lo que ha sido declarado contrario al derecho internacional.

«Los protocolos de los sabios de Sion» es un documento que pone en evidencia el plan de dominación mundial por parte de los judíos, tal como muestra un pequeño párrafo del primer protocolo: «La política no tiene nada que ver con la moral. Un jefe de Estado que pretenda gobernar con arreglo a leyes morales no es hábil, y por lo tanto no está afianzado en su asiento. Todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía, mientras que el honor y la sinceridad se convierten en vicios».

* * *

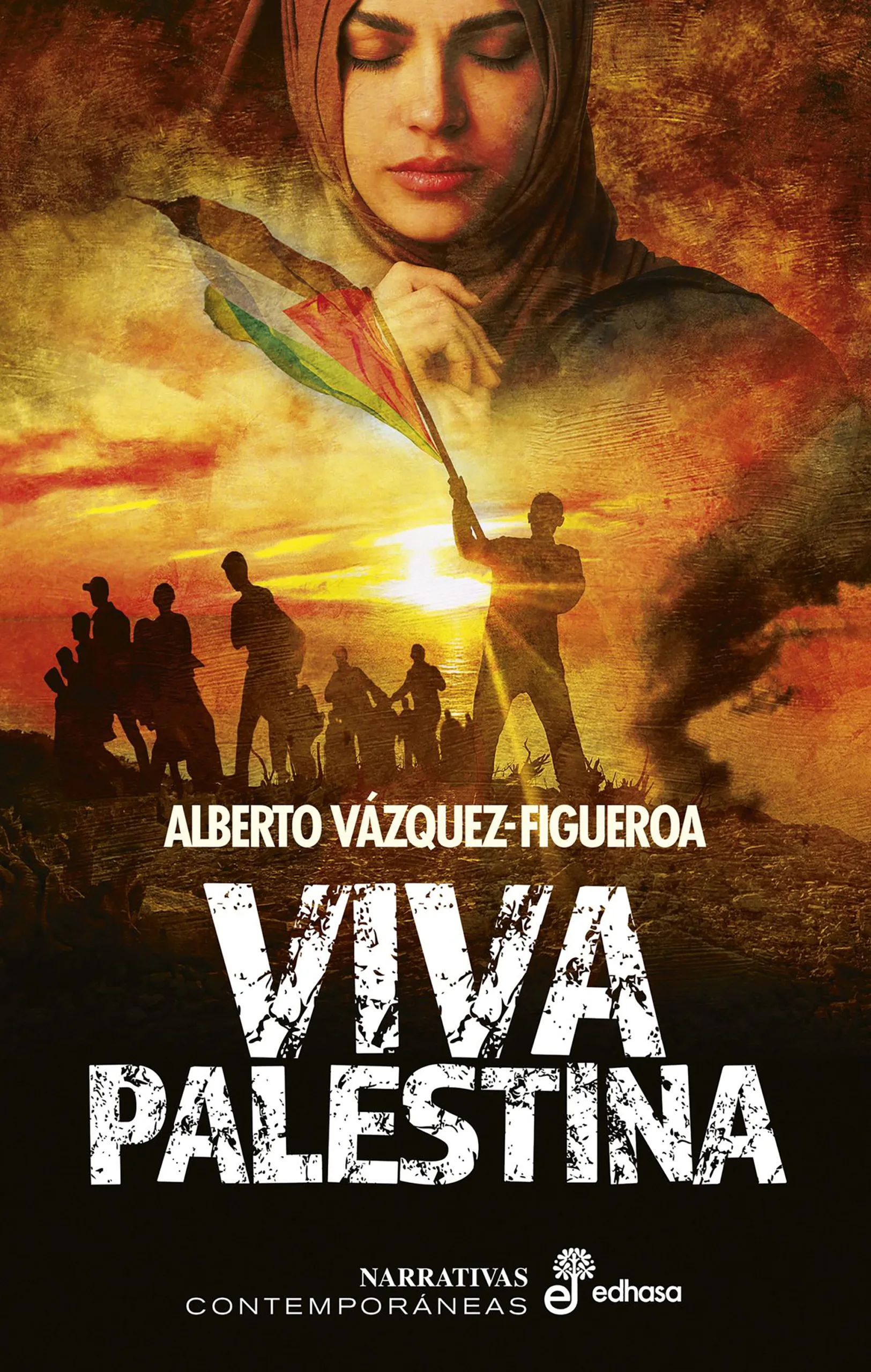

VIVA PALESTINA de Alberto Vázquez-Figueroa

Gentileza EDHASA